Certa vez Tom Jobim, um dos maiores nomes da MPB, se perguntou se o Rock evoluiria para o quarto acorde. Mal sabia ele que sua requintada Bossa Nova seria superada infinitamente em complexidade e riqueza de arranjos e timbres pelo infame estilo que, até então, apenas engatinhava. O Rock, filho maldito do Blues e do Country, mostrar-se-ia um adúltero de primeira, flertando com vários outros estilos e texturas alguns anos mais tarde, como o Jazz, o Bangra, o Folk, o Samba – alguém aí se lembra do Tropicalismo? – e a Música Erudita.

É nesse contexto, de casamento com os mais diversos estilos musicais, que surge o Rock Progressivo, tão martelado por mim nesse blog, e entre os maiores e mais influentes nomes de tal movimento está o genial grupo britânico Gentle Giant. Seu estilo único, abundante em harmonias riquíssimas e melodias pouco convencionais – para não dizer completamente absurdas, em alguns casos –, mesclou com brilhantismo o Rock e a Música Erudita, contendo, inclusive, boas doses de música medieval e renascentista.

O disco escolhido para a resenha de hoje é o quarto trabalho da banda, o reverenciado “Octopus”, de 1973. O Gentle Giant aqui atinge, talvez, seu máximo amadurecimento, estando completamente à vontade no terreno do “Baroque n’ Roll”. Afaste sua irmã adolescente desse disco, e nunca, sob hipótese alguma, mostre-o à sua querida vovó. Os efeitos podem ser extremamente drásticos. A apreciação desse álbum só será possível a mentes extremamente abertas, interessadas por manifestações artísticas ousadas e combinações perigosas. Ser louco também ajuda.

Sem mais delongas, vamos à análise da primeira faixa, “The Advent of Panurge”, um belo exemplo da mistura de influências eruditas de diversas épocas com uma sonoridade mais contemporânea, até mesmo funkeada em alguns trechos. A faixa possui um belo trabalho de polifonia vocal em seu início e em passagens diversas, sempre esbanjando requinte no que tange a instrumentação. É interessante notar os diferentes timbres de sintetizador – jamais ouvidos por mim em nenhuma outra música. O piano também está excelente.

“Raconteur Troubadour”, a mais atmosférica do álbum é, em minha opinião, a decodificação musical de sua capa, totalmente marinha. Em minhas divagações, sempre me ocorre a imagem de um capitão, no interior de seu navio, fazendo anotações em seu mapa – ou diário de bordo – com a lamparina escorregando em cima da mesa, com o balanço do barco; ou então imagino um polvo, lentamente movendo seus tentáculos nas profundezas oceânicas. Onirismo aparte, a faixa apresenta grande variação de timbres e atmosferas, nos transportando do alto-mar para um baile de gala, depois para um circo maluco e, finalmente, de volta para o navio. É, não teve jeito, essa música meche mesmo com minha imaginação...

A mais, digamos, “Rock ‘n’ Roll” do álbum, é a terceira faixa, “A Cry For Everyone”, possuindo um riff mais pesado do que de costume dentro da sonoridade da banda, mostrando sua diversidade e riqueza musical. A faixa, como não poderia deixar de ser, apresenta diversas variações rítmicas e, apesar de não constar entre as mais belas obras do grupo, possui arranjos bem trabalhados e inusitados.

Agora, leitor, prepare-se para uma obra-prima: “Knots”, um dos mais complexos trabalhos de polifonia vocal já ouvidos em todo a música pop. A obra pegará de surpresa o ouvinte menos experiente, e soará a ele como uma incompreensível maçaroca sonora. Aos ouvidos mais maduros, porém, será um sólido alimento, abundante e riquíssimo em arranjos e texturas, além de super original. É de dar nó na cabeça.

A faixa seguinte, “The Boys in the Band”, está entre as favoritas da maior parte dos fãs da banda. O Gentle Giant mostra que realmente não está de brincadeira, esbanjando talento e virtuosismo nos 4:32 minutos de duração da música, explorando os mais variados timbres de seu arsenal em uma massa sonora lancinante. Minha única crítica negativa à faixa é a excessiva repetição de temas que, apesar de excelentes, tornam-se um pouco cansativos. De qualquer forma, eu desafio qualquer banda a executar “The Boys in the Band” sem suar frio.

Depois de todo o exagero sonoro da última faixa, a banda alivia um pouco com “Dog’s Life”, predominantemente acústica e não tão inovadora, apesar de ainda apresentar arranjos e timbres bastante inusitados. Mesmo sem receber grande destaque, trata-se de uma bela faixa.

Dotada de singeleza e doçura pouco comum na discografia do gigante, “Think of Me With Kindness” abunda, ainda, em sons acústicos e baseia-se, principalmente em sua melodia principal, sem grandes voos instrumentais. Ainda que mais poderosa e classuda que a faixa anterior, “Think of Me With Kindness” mostra-se também comportada em relação ao restante do álbum.

O disco chega ao fim com a esquisitíssima melodia de “River” – completamente esquizofrênica – que retoma o clima aquático evocado pela segunda faixa. No meio da música, Gary Green ataca com um ótimo solo de guitarra, sustentado por acordes embalados e descontraídos executados por instrumentos tradicionais de Rock. A faixa possui, portanto, passagens mais inventivas e outras mais convencionais e funkeadas – que, sinceramente, chegam a agradar mais, nesse caso específico.

Considerações finais: “Octopus” é considerado um dos grandes álbuns do Rock Progressivo setentista, constando de qualquer lista dos melhores e mais importantes álbuns do gênero. Encontramos aqui uma banda madura que, por mais que escorregue em alguns pontos, consegue firmar-se definitivamente como uma gigante do estilo, ao lado de grupos consagrados como Yes, Jethro Tull e ELP – por mais que não tenham obtido o sucesso comercial das mesmas.

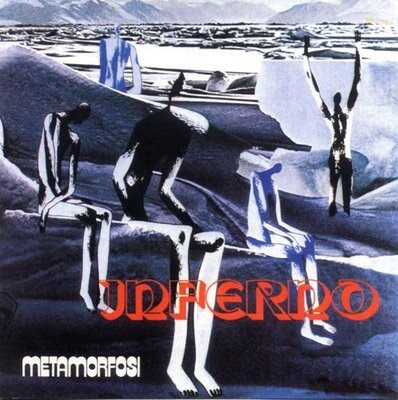

O álbum foi lançado com duas capas distintas: uma feita pelo lendário padrinho do Prog Roger Dean e outra produzida para o mercado norte-americano. Ambas são belíssimas obras, estampando – como não poderia deixar de ser – imagens de um polvo, representando muitíssimo bem a musicalidade do disco – principalmente a versão americana, a primeira das duas mostradas acima.

Então, caros leitores, a próxima vez que encontrarem um ensoberbecido boêmio, entusiasta dos grandes e renomados mestres da bossa, façam o favor de tacarem-lhe um Gentle Giant na cara para mostrá-lo que o Rock, há muito, não se resume a jaquetas de couro e um balançar de pélvis.

É nesse contexto, de casamento com os mais diversos estilos musicais, que surge o Rock Progressivo, tão martelado por mim nesse blog, e entre os maiores e mais influentes nomes de tal movimento está o genial grupo britânico Gentle Giant. Seu estilo único, abundante em harmonias riquíssimas e melodias pouco convencionais – para não dizer completamente absurdas, em alguns casos –, mesclou com brilhantismo o Rock e a Música Erudita, contendo, inclusive, boas doses de música medieval e renascentista.

O disco escolhido para a resenha de hoje é o quarto trabalho da banda, o reverenciado “Octopus”, de 1973. O Gentle Giant aqui atinge, talvez, seu máximo amadurecimento, estando completamente à vontade no terreno do “Baroque n’ Roll”. Afaste sua irmã adolescente desse disco, e nunca, sob hipótese alguma, mostre-o à sua querida vovó. Os efeitos podem ser extremamente drásticos. A apreciação desse álbum só será possível a mentes extremamente abertas, interessadas por manifestações artísticas ousadas e combinações perigosas. Ser louco também ajuda.

Sem mais delongas, vamos à análise da primeira faixa, “The Advent of Panurge”, um belo exemplo da mistura de influências eruditas de diversas épocas com uma sonoridade mais contemporânea, até mesmo funkeada em alguns trechos. A faixa possui um belo trabalho de polifonia vocal em seu início e em passagens diversas, sempre esbanjando requinte no que tange a instrumentação. É interessante notar os diferentes timbres de sintetizador – jamais ouvidos por mim em nenhuma outra música. O piano também está excelente.

“Raconteur Troubadour”, a mais atmosférica do álbum é, em minha opinião, a decodificação musical de sua capa, totalmente marinha. Em minhas divagações, sempre me ocorre a imagem de um capitão, no interior de seu navio, fazendo anotações em seu mapa – ou diário de bordo – com a lamparina escorregando em cima da mesa, com o balanço do barco; ou então imagino um polvo, lentamente movendo seus tentáculos nas profundezas oceânicas. Onirismo aparte, a faixa apresenta grande variação de timbres e atmosferas, nos transportando do alto-mar para um baile de gala, depois para um circo maluco e, finalmente, de volta para o navio. É, não teve jeito, essa música meche mesmo com minha imaginação...

A mais, digamos, “Rock ‘n’ Roll” do álbum, é a terceira faixa, “A Cry For Everyone”, possuindo um riff mais pesado do que de costume dentro da sonoridade da banda, mostrando sua diversidade e riqueza musical. A faixa, como não poderia deixar de ser, apresenta diversas variações rítmicas e, apesar de não constar entre as mais belas obras do grupo, possui arranjos bem trabalhados e inusitados.

Agora, leitor, prepare-se para uma obra-prima: “Knots”, um dos mais complexos trabalhos de polifonia vocal já ouvidos em todo a música pop. A obra pegará de surpresa o ouvinte menos experiente, e soará a ele como uma incompreensível maçaroca sonora. Aos ouvidos mais maduros, porém, será um sólido alimento, abundante e riquíssimo em arranjos e texturas, além de super original. É de dar nó na cabeça.

A faixa seguinte, “The Boys in the Band”, está entre as favoritas da maior parte dos fãs da banda. O Gentle Giant mostra que realmente não está de brincadeira, esbanjando talento e virtuosismo nos 4:32 minutos de duração da música, explorando os mais variados timbres de seu arsenal em uma massa sonora lancinante. Minha única crítica negativa à faixa é a excessiva repetição de temas que, apesar de excelentes, tornam-se um pouco cansativos. De qualquer forma, eu desafio qualquer banda a executar “The Boys in the Band” sem suar frio.

Depois de todo o exagero sonoro da última faixa, a banda alivia um pouco com “Dog’s Life”, predominantemente acústica e não tão inovadora, apesar de ainda apresentar arranjos e timbres bastante inusitados. Mesmo sem receber grande destaque, trata-se de uma bela faixa.

Dotada de singeleza e doçura pouco comum na discografia do gigante, “Think of Me With Kindness” abunda, ainda, em sons acústicos e baseia-se, principalmente em sua melodia principal, sem grandes voos instrumentais. Ainda que mais poderosa e classuda que a faixa anterior, “Think of Me With Kindness” mostra-se também comportada em relação ao restante do álbum.

O disco chega ao fim com a esquisitíssima melodia de “River” – completamente esquizofrênica – que retoma o clima aquático evocado pela segunda faixa. No meio da música, Gary Green ataca com um ótimo solo de guitarra, sustentado por acordes embalados e descontraídos executados por instrumentos tradicionais de Rock. A faixa possui, portanto, passagens mais inventivas e outras mais convencionais e funkeadas – que, sinceramente, chegam a agradar mais, nesse caso específico.

Considerações finais: “Octopus” é considerado um dos grandes álbuns do Rock Progressivo setentista, constando de qualquer lista dos melhores e mais importantes álbuns do gênero. Encontramos aqui uma banda madura que, por mais que escorregue em alguns pontos, consegue firmar-se definitivamente como uma gigante do estilo, ao lado de grupos consagrados como Yes, Jethro Tull e ELP – por mais que não tenham obtido o sucesso comercial das mesmas.

O álbum foi lançado com duas capas distintas: uma feita pelo lendário padrinho do Prog Roger Dean e outra produzida para o mercado norte-americano. Ambas são belíssimas obras, estampando – como não poderia deixar de ser – imagens de um polvo, representando muitíssimo bem a musicalidade do disco – principalmente a versão americana, a primeira das duas mostradas acima.

Então, caros leitores, a próxima vez que encontrarem um ensoberbecido boêmio, entusiasta dos grandes e renomados mestres da bossa, façam o favor de tacarem-lhe um Gentle Giant na cara para mostrá-lo que o Rock, há muito, não se resume a jaquetas de couro e um balançar de pélvis.